Ending 1 ~和渡宗が犯人~

「そうだ、私が愛理さんと写楽を殺した犯人だ」 和渡は深くため息をつき、弱々しく首を振る。 「いや、私が本当に殺したかったのは写楽だけだ。愛理さんにはすまないことをしてしまった」 和渡はよろよろとダイニングテーブルに近づくと、愛理の死体の隣に腰を下ろした。 「写楽に弱みを握られていてね、偽装カルテだよ。良い小遣いになって気付けばやめられなくなっていた。それを写楽に知られてしまってね……もう彼を殺すしかないと思ってしまったんだ」 和渡は残っていたティーカップを手に取る。 「写楽は左利きでね、それを上手く利用できないかと皆さんの利き手を確認させてもらったんだ。そうしたら、写楽以外全員右利きだったじゃないか。だから、ティーカップを左手に持った時、飲み口になる所に青酸カリを塗ったんだよ。 万が一、写楽以外の人が死んでしまっても、接点のない私に疑いの目が向けられることはないだろうと、身勝手な考えを持ってしまった」 和渡の声は震え、嗚咽にも聞こえる。 「私は……私は自分の保身の為に、関係のない人間の命をあまりに軽く見ていた……私は医者として……人として失格だ」 そう言うと、和渡はティーカップの飲み口を咥えた……。 ~数か月後~ 自責の念に苛まれていた八戸は仕事を辞めた後、ひょんなことから須藤と恋仲になっていた。甲斐甲斐しく恋人の為に家事をして仕事の帰りを待つ生活も悪くない。 一方の須藤も、奇妙な巡り合わせに多少の戸惑いはあったが、目下のところ、彼の考えのほとんどを占めているのが自分の性癖を彼女と共有すべきか、否かという事であった。 今日は須藤の持病の定期健診のために、二人で病院に訪れていた。診察室に入ると担当医がカルテに色々と書き込んでいる最中だった。 「私のカルテは偽装しないでいただきたいですな」 須藤が笑いながら声をかけると、担当医は、ばつの悪い顔を二人に見せ頭を掻いた。 飲み口を間違えた。 右利きの和渡はついいつもの癖でカップを右手で持ったまま飲み口を咥えたのだ。当然青酸カリは塗られていない。慌てて和渡が飲み口を逆にしようとした所、須藤に取り押さえられた。このまま逮捕かと思われたが、須藤が意外な一言を口にする。 「後は私に任せて下さい」 その後、須藤が何をしたのかはわからないが、三人は無罪放免で日々の生活を取り戻したのであった。 ~ fin ~

遊んでいただきありがとうございました。以上で本編は終了です。BOOTHより、無料でおまけ小説がダウンロードできます。プレイ後の楽しみに是非お読みくださいませ。

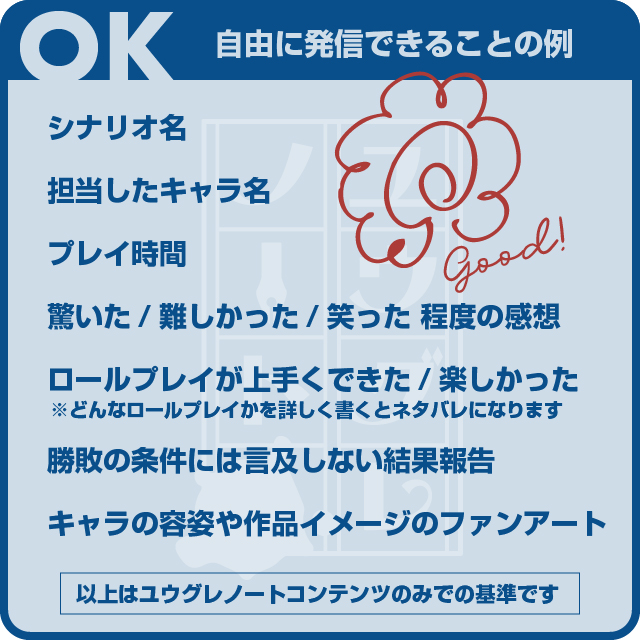

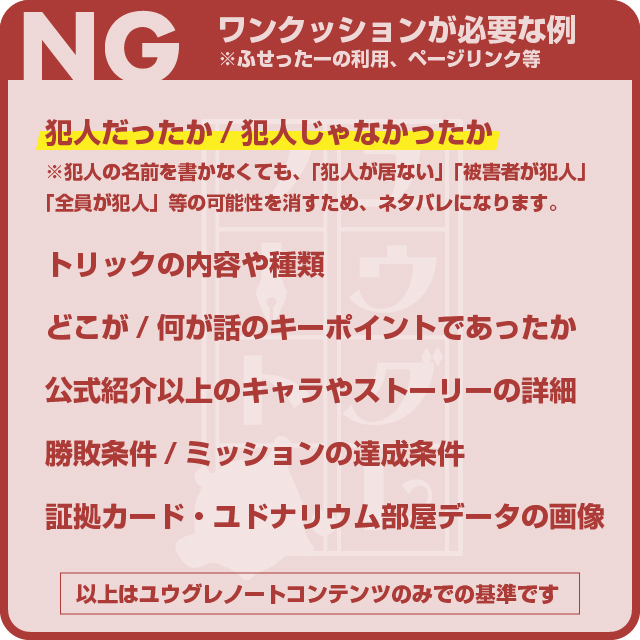

本作についてSNS等で言及していただけると大変嬉しく、製作チームの励みになります。

ご感想などを発信していただける場合は、以下の点に気を付けてネタバレへのご配慮をお願いしております。 SNS投稿、配信等について詳細なご案内はこちらを是非ご覧ください。

・Twitterの場合はふせったーを使う

・ブログ等の場合は「以下ネタバレがあります」といった文言を入れる

など、十分なネタバレ予防策を講じてからの投稿をお願いいたします。

他のエンディングも見る

他のキャラクターのシナリオも見る

あとがきへ